Circuit Classics

Retro-Elektronikeinstieg

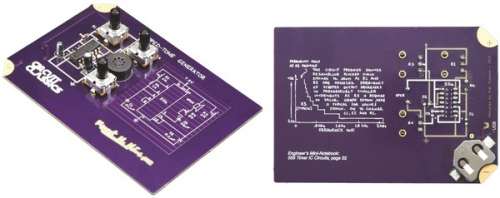

Mit drei Boards will Hardware-Entwicklerin Star Simpson an Elektronik Interessierten einen einfachen Einstieg zum Selberlöten bieten. Grundlage der Projekte ist das Buch „Getting Started with Electronics“, das in den USA ein Standardwerk für Anfänger ist, sowie weitere Bücher von Forrest M. Mims III. Für das Projekt hat er mit Simpson zusammengearbeitet und den Platinen seine Unterschrift geliehen.

Der „Dual LED Flasher“ lässt als Einstiegsprojekt zwei LEDs blinken. Mit dem „Stepped-tone Generator“ – auch bekannt als Atari Punk Console – lässt sich elektronische Musik machen. Schließlich misst der „Bargraph Voltage Indicator“ die Spannung von Bauteilen. Alle Lötstellen sind speziell designt, damit das Löten auch für Ungeübte einfach vonstatten geht. Neben den Schaltkreisen ist jeweils der Schaltplan aufgedruckt, während auf der Rückseite die Kurzbeschreibung aus dem Buch zu lesen ist. Alle Beschriftungen sehen extra handgeschrieben aus, wie im Buch. Um die eigene Arbeit im Wohnzimmer oder Büro auszustellen, kommen die Boards mit einem Ständer aus Holz.

Die Sets sind einzeln oder als Set erhältlich, wahlweise mit dem Buch zusammen oder als Klassensatz. Das Projekt hat Simpson über die Crowdfunding-Plattform Crowdsupply realisiert und dabei ihr ursprüngliches Finanzierungsziel um das Vierfache übertroffen. Die in Kalifornien gefertigten Boards sind über Crodwsupply weiterhin erhältlich und werden voraussichtlich ab Ende Oktober ausgeliefert. —hch