Informationsfreiheit als Gegengift für "Fake News" und postfaktische Politik

Beim Treffen der europäischen Informationsfreiheitsbeauftragten machten Experten Rechte zur Akteneinsicht und Transparenz als gutes Mittel gegen Filterblasen im "Post-Truth"-Zeitalter aus. Ansprüche durchzusetzen bleibt aber schwierig.

In einer Blütezeit sogenannter Fake News und postfaktischer Politik ist ein offener, transparenter Regierungsstil entscheidend für eine gut informierte Öffentlichkeit. Diese Botschaft zog sich durch mehrere Rede beim diesjährigen Treffen der europäischen Informationsfreiheitsbeauftragten am Donnerstag in Berlin. Transparenz und Grundzüge von "Open Government" würden immer wichtiger für die unabhängige Urteilsbildung. Das und die Teilnahme am demokratischen Prozess sei ein Gegenmittel zur "Flut von schnellen, sensationellen, aber letztlich trivialen Informationen", betonte etwa die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff.

Mehr Aktivität der Verwaltung

Die Gastgeberin der Tagung zitierte den US-Juristen Louis Brandeis mit der Weisheit, dass Tageslicht das beste Desinfektionsmittel, Angriff also die beste Verteidigung sei. "Wir können sicherlich mehr Sonnenlicht in bestimmten Bereichen gebrauchen", erklärte die Christdemokratin. "Wir sollten auch nicht immer darauf warten müssen, dass jemand einen Antrag auf Akteneinsicht stellt, damit dieses Licht des transparenten Verwaltungshandelns angeknipst wird." Staatliche Stellen müssten auf allen Ebenen die Initiative ergreifen und soviel wie möglich Informationen, die für die öffentliche Beteiligung relevant sind, so früh wie möglich publik machen.

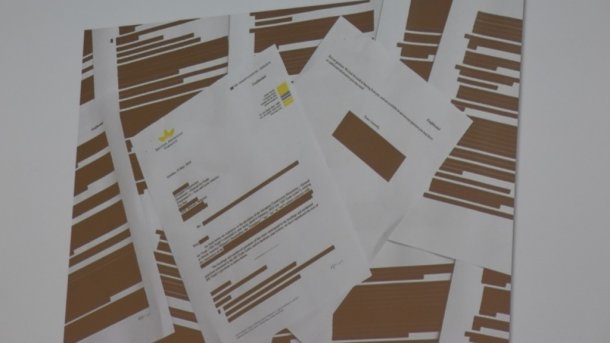

(Bild: heise online/Stefan Krempl)

Deutschland habe in diesem Bereich einige Fortschritte gemacht, meinte Voßhoff. So habe die Bundesregierung etwa ein Open-Data-Gesetz auf den Weg gebracht, die Bundesländer Hamburg und Rheinland-Pfalz hätten Informationsfreiheitsrechte mit gesonderten Transparenzgesetzen weiterentwickelt. Zudem habe sich Deutschland der "Open Government Partnership" angeschlossen. Bei einigen Projekten herrsche aber noch Uneinigkeit über das weitere Vorgehen.

Hilfe angesichts der Informationsflut

Das Recht auf Akteneinsicht könne als Nadel dienen, um Informationsblasen zum Platzen zu bringen, ergänzte der rheinland-pfälzische Informationsfreiheitsbeauftragte Dieter Kugelmann. Einsicht in Originaldokumente verbreitere den Zugang zu Fakten und könne so gegen "Fake News" helfen. Letztlich sei die Informationsfreiheit ein wichtiger Baustein für eine offene Gesellschaft und ein "Kernelement für zeitgemäße Demokratien". Rheinland-Pfalz ist laut Kugelmann gerade dabei, eine Online-Plattform ähnlich wie in Hamburg aufzubauen, um Dokumente der staatlichen Verwaltung stärker aktiv zu veröffentlichen. Nur Bayern, Niedersachsen, Sachsen und Hessen hätten hierzulande noch keine eigenen Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet.

Als Schwäche im rheinland-pfälzischen Gesetz machte Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation die Regel aus, dass die Identität eines Antragstellers erkennbar sein müsse. Dies mache anonyme Anfragen, wie sie die von der Stiftung mit ins Leben gerufene Plattform "Frag den Staat" erlaube, nicht mehr möglich. Ob dies rechtmäßig sei, müsse nun verfassungsrechtlich geklärt werden.

Gebühren als Abschreckung

Über Frag den Staat sind Semsrott zufolge in den ersten fünf Jahren rund 20.000 Anfragen gestellt worden, die Zahl habe sich vervierfacht, liege aber noch weit hinter den 400.000 Ersuchen über das britische Pendant. Besonders erfolgreich seien einzelne "Kampagnen" gewesen, wonach nun etwa die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags veröffentlicht würden. Das Portal habe hier geholfen, auch "ökonomischen Druck" auf die Verwaltung auszuüben.

Während hierzulande vor allem die teils beträchtlichen Gebühren Bürger davon abschrecken, von ihrem Auskunftsanspruch Gebrauch zu machen, enthält die sogenannte EU-Transparenzverordnung von 2001 dazu gar keine Klausel. "Es geht darum, ein Grundrecht auszuüben", betonte Graham Smith aus dem Kabinett der EU-Bürgerbeauftragten Emily O'Reilly. "Das kann nicht von vornherein mit einem Preisschild versehen werden." (mho)