Robotikkonferenz SSRR: Wenn’s rau wird, rufe den Roboter

Da, wo Menschen Schaden droht, sollen Roboter Arbeiten verrichten – deshalb werden auch immer wieder Roboter für Einsätze in Atomkraftwerken entwickelt.

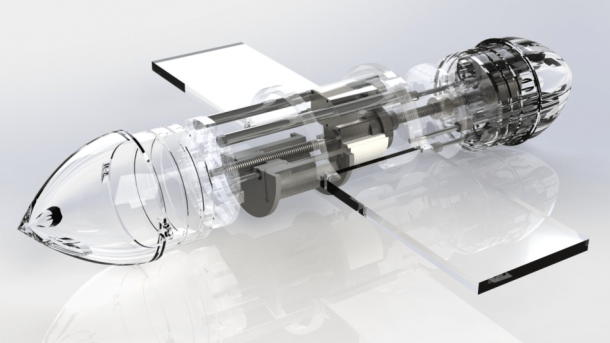

(Bild: Paper:"The Design of UnderGRND: Underwater Gliders - Remote Sensing for Nuclear Decommissioning" Edward Cooke, Peter R. Green und Andrew Weightman)

Ein wichtiger Antrieb zur Entwicklung von Robotern kommt aus der Nukleartechnik. Erste Telemanipulatoren wurden in den 1940er- und 1950er-Jahren entwickelt, um radioaktives Material handhaben zu können. Bis heute sind Atomkraftwerke und Wiederaufbereitungsanlagen ein Einsatzgebiet für Roboter geblieben.

Im Zickzackkurs

So stellte Edward Cooke (University of Manchester) beim International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR2019) in Würzburg einen Unterwassergleiter vor, der in der Ende 2018 stillgelegten Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield zum Einsatz kommen soll. Die verwendeten Brennstäbe, deren Menge auf 5500 Tonnen geschätzt wird, werden in den dortigen Lagerbecken etwa bis zum Jahr 2085 aufbewahrt werden müssen, bevor sie in einem Endlager deponiert werden können. Während dieser Zeit müssen die Becken ständig überwacht werden.

Hierfür haben die britischen Forscher das Konzept eines Roboters entwickelt, der sich allein durch die Veränderung des internen Volumens auf und ab bewegt und so auf einem sägezahnartigen Kurs durch das Becken schwimmt. Diese energieeffiziente Art der Fortbewegung soll es ihm erlauben, bis zu einem Jahr ununterbrochen im Einsatz zu bleiben. Bis er tatsächlich in die Radioaktivität abtauchen kann, müssen allerdings noch Fragen der Sensorausstattung und der autonomen Kontrolle geklärt werden.

(Bild: Paper: "The Design of UnderGRND: Underwater Gliders - Remote Sensing for Nuclear Decommissioning" Edward Cooke, Peter R. Green und Andrew Weightman)

Zurückgehaltene Forschungsergebnisse

Mit fliegenden Robotern wollen Giuseppe Loianno (New York University) und sein Forschungsteam den Sicherheitsbehälter von Atomkraftwerken inspizieren. Die Herausforderungen bestehen zum einen in der vollkommen dunklen Umgebung, zum anderen im ständig herabtropfenden Wasser. Bisher haben die Wissenschaftler mit einem 16 Zentimeter durchmessenden, 236 Gramm schweren Quadrokopter experimentiert, der mit nach vorne und unten gerichteten LEDs ausgestattet wurde. Das Ziel sei es, die Drohne auf 10 Zentimeter zu verkleinern und sie in einem realen Sicherheitsbehälter bei radioaktiver Strahlung fliegen zu lassen. Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich. Angesichts des Umstands, dass der Auftraggeber die Publikation der Forschungsergebnisse untersagt hat, wirkte Loianno wenig motiviert, die Forschungen fortzusetzen.

Ähnliche Klagen sind auch aus Japan zu vernehmen, wo der Energiekonzern Tepco ebenfalls sehr restriktiv mit Forschungsergebnissen umgeht. In Deutschland dagegen ist Anfang dieses Jahres mit Robdekon ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden, das die "roboterbasierte Dekontamination" in freier Forschung voranbringen will. Es gehe bei dem Vorhaben, das vom Bundesforschungsministerium über vier Jahre mit 12 Millionen Euro gefördert wird, zunächst vorrangig um den Rückbau nuklearer Anlagen sowie die Sanierung von Mülldeponien, sagte Janko Petereit vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), das die Koordination des Vorhabens übernommen hat.

Gefahrenabwehr und Rettungen

Etwas weiter angelegt ist die Arbeit des ebenfalls mit 12 Millionen Euro für vier Jahre unterstützten Deutschen Rettungsrobotik-Zentrums. Hier sollen generell mobile Robotersysteme für die zivile Gefahrenabwehr erforscht und entwickelt werden. Dabei gehe es auch darum, die Erkenntnisse in das Training und die Ausbildung von Rettungskräften einfließen zu lassen, die Standardisierung und Zertifizierung der Technik voranzubringen und allgemein die Reaktionsfähigkeit in Katastrophenfällen zu verbessern, sagte Hauke Speth vom Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie Dortmund, der das Projekt leitet. Dazu gehört etwa die Frage, wie Roboter besser in die menschlichen Rettungsteams integriert werden können.

Robotikkonferenz SSRR in Würzberg

Ivana Kruijff-Korbayová (DFKI Saarbrücken) möchte dafür den Funkverkehr bei Rettungseinsätzen auswerten. Roboter sollten in der Lage sein, daraus das nötige Missionswissen zu gewinnen. Dafür sei es erforderlich, dass sie gesprochene Sprache nicht nur akustisch korrekt aufnehmen, sondern auch deren Bedeutung verstehen. Marius Schnaubelt berichtete von Forschungen an der TU Darmstadt, die Bediener von Rettungsrobotern unterstützen sollen, indem sie die autonomen Fähigkeiten der Roboter beim Greifen von Gegenständen verbessern.

Hohe Kosten bis zum fertigen Produkt

Damit Roboter zu Freunden und Helfern von Feuerwehrleuten und anderen Rettungskräften werden, müssen aber nicht nur technische Probleme gelöst werden. Das vielleicht schwerwiegendste Problem dieser Technik besteht darin, dass es für sie zwar einen großen Bedarf gibt, aber keinen Markt. "Es ist daher eine große Herausforderung", sagt Oskar von Stryk (TU Darmstadt), "die besonders hohen Entwicklungskosten von einem Forschungsdemonstrator bis zu einem kommerziell verfügbaren und zuverlässig einsetzbaren Produkt so abzubilden, dass intelligente Rettungsrobotik am Ende für die Hersteller wie die Einsatzkräfte noch finanziell darstellbar ist."

Immerhin gibt es in Europa mit den Projekten Nifti, TRADR und jetzt dem Rettungsrobotik-Zentrum eine seit 2010 anhaltende Kontinuität öffentlich geförderter Forschung zu diesem Thema. Das lässt hoffen, dass es gelingen könnte. (kbe)