Elektromobilität: Auf dem Weg zum Öko-Akku

Es lässt sich nicht leugnen: Die Herstellung der Batterien belastet die Umweltbilanz von E-Autos erheblich. Es gibt aber bereits reichlich Ansätze, ihren ökologischen Fußabdruck deutlich zu verkleinern.

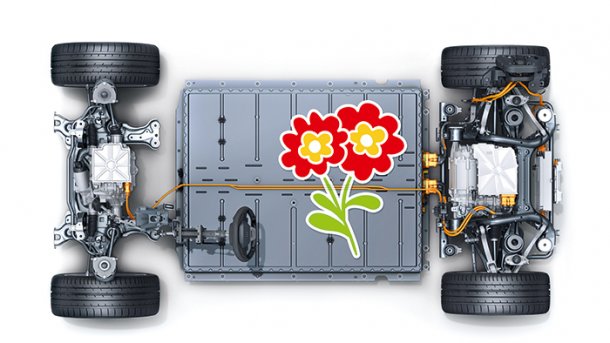

(Bild: Audi)

- Gregor Honsel

- Denis Dilba

Mit der einen Million Elektroautos, die nach dem Plan der Bundesregierung im Jahr 2020 auf deutschen Straßen fahren sollen, wird das nichts mehr. Derzeit sind es gerade einmal 83.000. Doch allein in China wurden 2018 knapp 1,3 Millionen E-Fahrzeuge abgesetzt, in den USA waren es rund 350.000. Das zeigt: Der Markt ist in Bewegung gekommen.

Ist das wirklich eine gute Nachricht für die Umwelt? Kritiker verweisen darauf, dass die Produktion der Batterien gewaltige Ressourcen an Energie und Rohstoffen verschlingt – womöglich mehr, als das Auto während seiner Lebensdauer einspart.

Diese Einwände sind nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn die Mehrheit der Studien dem E-Auto unter dem Strich eine bessere Ökobilanz bescheinigt als einem Benziner oder Diesel: Es gibt noch viel Luft nach oben. Wir haben uns angeschaut, mit welchen Stellschrauben sich die Herstellung der Batterien umwelt- und menschenfreundlicher machen lässt. Einen großen Hebel bieten die Rohstoffe: Sie lassen sich durchaus nachhaltig gewinnen, auch wenn die entsprechende Zertifizierung kompliziert ist. Besonders kritische Materialien wie Kobalt können auch ersetzt oder zumindest stark reduziert werden.

Vor allem um das Thema Energieverbrauch geht es bei der Produktion. Hier haben Forscher bereits viele Möglichkeiten entdeckt, die Prozesse effizienter zu machen. Das gilt auch für das Recycling. Zwar wird es noch ein paar Jahre dauern, bis Akkus in nennenswerten Mengen ausgemustert werden, doch für diesen Zeitpunkt sollte die Industrie vorbereitet sein. Und das sind einige Unternehmen bereits.

Nachhaltig fördern

Material für Batterien wird oft unter fragwürdigen Bedingungen gewonnen. Konzerne schließen sich zusammen, um das zu ändern.

Wer Tobias Tretter zu einer Lithium-Förderstätte begleitet, sollte höhenerprobt sein: Mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen lagern in einem bis zu 4000 Meter hohen Plateau in den Anden, das sich Chile, Argentinien und Bolivien teilen – in Salzseen unter offenem Himmel. "Es kommt recht häufig vor, dass einer meiner Begleiter im Jeep auf dem Weg dorthin Symptome der Höhenkrankheit entwickelt", sagt der Geschäftsführer der Commodity Capital AG – einer sogenannten Fondsboutique, die weltweit in Rohstoffunternehmen investiert. "Wir haben daher immer eine Sauerstoffflasche dabei." Er selbst habe Glück und sei wenig anfällig. Selbst nach einem stundenlangen Trip über staubige Pisten ist Tretter oft noch fit genug, die Lagerstätte direkt in Augenschein zu nehmen.

Der Fondsmanager vertraut nur dem, was er selbst gesehen hat. Er trägt Verantwortung für seine Investoren, und da bleibt ihm oft gar nichts anderes übrig: Einen weltweiten Ökostandard oder ein Zertifikat für nachhaltiges Lithium gibt es nicht. Auch bei Kobalt ist ein Gütesiegel erst in den Anfängen.

Dabei ist das Problem drängend. Lithium führt bei seinem Abbau zu Umweltschäden, Kobalt stammt überwiegend aus der diktatorisch geführten "Demokratischen Republik Kongo", wo oft Kinder im illegalen Kleinbergbau unter oftmals lebensgefährlichen Bedingungen eingesetzt werden, wie ein viel beachteter Report von Amnesty International Anfang 2016 offenlegte. Die Deutsche Rohstoffagentur geht in einer aktuellen Studie davon aus, dass sich das Problem durch den Elektromobilitätsboom verschärfen wird. Aus diesem Grund investiert Commodity Capital nicht in afrikanische Kobaltminen wie im Kongo, denn Nachhaltigkeit liegt im Eigeninteresse der Investoren – je länger die Anlage ohne Probleme läuft, desto länger wird dort Geld verdient.

Bewegung beim Kobalt-Abbau

Immerhin ist seit dem Kobaltreport von Amnesty zumindest etwas Bewegung in die Sache gekommen: Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, haben sich Ende 2016 Unternehmen wie Apple, HP, Huawei, Samsung SDI und Sony zur "Responsible Cobalt Initiative" zusammengeschlossen. Auch Daimler, BMW und Volkswagen wollen in verschiedenen Partnerschaften und Initiativen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Einheimischen verbessern.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Zertifizierung der Kobaltschmelzen vor Ort, weil diese einen starken Einfluss auf ihre Zulieferer haben. VW setzt zusätzlich auf die Blockchain, um die Herkunft der Mineralien durch die gesamte Lieferkette zurückverfolgen zu können. "Unternehmen, die Kobalt aus illegalem Kleinbergbau einkaufen, kommen nicht in unsere Lieferkette", sagt Frank Blome, Leiter des Center of Excellence Batteriezelle bei VW.

Johanna Sydow, Expertin für Ressourcenpolitik bei der Umweltorganisation Germanwatch, begrüßt solche Schritte, mahnt aber an, dass viele Zertifizierungsprogramme kaum Änderungen in den Minen bewirkten. Auch BMW gibt zu: Alle Hersteller seien zwar bemüht, die Lieferkette "sauber zu halten", ein gewisses Restrisiko bleibe aber bestehen. Zum jetzigen Stand werden die Bayern ihr Kobalt ab 2020 nicht mehr aus dem Kongo beziehen, sondern aus einer australischen Mine des Schweizer Rohstoffriesen Glencore.

Engpass bei der Kobalt-Förderung

Die Unternehmen haben also durchaus Alternativen zu Staaten ohne Umweltauflagen. "In erster Linie sind dies die Länder in Afrika und einigen Teilen Südamerikas", sagt Tretter. Aber grundsätzlich sei die Minenindustrie oft "grüner", als man annehmen würde. Insbesondere Bergbaukonzerne aus Kanada und Australien, die sowohl Lithium als auch Kobalt liefern, unterlägen strengen Regularien. "Da gibt es keine Abbaugenehmigung ohne gründliche Überprüfung der ökologischen Verträglichkeit", sagt Tretter. "Die Konzerne müssen detailliert darlegen, wie sie die Eingriffe in die Natur nach dem Abbau wieder rückgängig machen oder die Altlasten umweltfreundlich entsorgen – und noch vor Produktionsstart die benötigten finanziellen Mittel zurückstellen."

Tretter sieht das eigentliche Problem daher woanders. Zumindest bei Lithium "wird die entscheidende Frage nicht sein, ob zertifiziert oder nicht – sondern ob man das Material überhaupt noch bekommt". Für die angekündigten Elektromodelle brauchen die Hersteller in fünf bis sieben Jahren drei Millionen Tonnen Lithium pro Jahr. Derzeit seien es noch rund 250.000 Tonnen. "Es gibt zwar weltweit genug Rohstoff im Boden – wir bekommen ihn nur leider nicht so schnell gefördert, wie er benötigt wird. Ich befürchte, der eine oder andere Hersteller muss seine Elektromobilitätsziele deutlich nach unten korrigieren."

(grh)