Pokémon Go: Der alte Mann und das Pikachu

Obwohl sonst eher hype-resistent, spielt Gerald Himmelein seit sechs Tagen Pokémon Go. Zuerst interessiert ihn, was andere wohl daran fasziniert. Dann steckt er tiefer im Spiel, als er es erwartet hatte.

Mittlerweile bin ich in einem Alter, in dem mich die meisten Trends schon angeekelt angucken, während sie an mir vorbeigehen. Virtual Reality konnte mich nicht sonderlich reizen, Augmented Reality in Form von Ingress war mir zu abstrakt.

Zu Pokémon Go siehe:

- Kommentar: Pokémon Go hat keine Substanz

- Pokémon Go: Nachtaktion in Hannover zog 1000 Spieler an

- Monstergeschäft Pokémon Go – Wie Händler vom Hype profitieren

- Pokémon Go: Besser kämpfen und immer genug Akku haben

- Pokémon Go: Ohne Google-Account in den Safe Harbor

- Pokémon Go in Deutschland für Android und iOS verfügbar

- Pokémon Go: Ingress-Macher laden zur Pokemon-Jagd

Als aber Websites wie Imgur von Bildern und Memes zu Pokémon Go überschwemmt werden, packt mich doch die Neugierde.

Ich habe noch nie zuvor Pokémon gespielt und weiß eigentlich nur dank eines Techno-Stücks, dass das grellgelbe Mistvieh Pikachu heißt (oder Pikachu Motherfucker, wenn ich dem Lied glaube).

Tag 1: Infektion

Es ist Samstag, das Spiel in Deutschland offiziell noch nicht verfügbar. Für einen alten Mann, der noch DOS-Programme aus Mailboxen gesaugt hat, kein Hindernis: Ich lade das Programm von APKMirror herunter und installiere es am Store vorbei.

Beim ersten Start suche ich erst einmal nach der Lautsprecherwippe: Dieses Geklimper geht ja nun gar nicht. Erstmal gilt es, einen Account anzulegen. Dann muss ich meinen Avatar anpassen; die Möglichkeiten sind hier ebenso erschöpfend wie unbefriedigend. Keine langen Hosen?

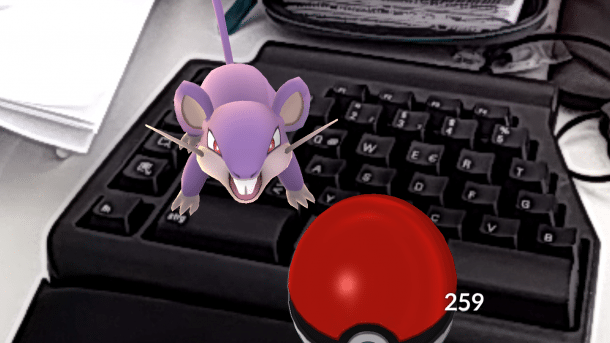

In der Straßenbahn fange ich mein erstes Pokémon: Plötzlich sitzt vor den Füßen einer Passagierin gegenüber ein Glumander und fiept mich an. Bald darauf meldet das Handy, es überhitze gerade und müsse deshalb runtertakten. Ich schalte die Augmented-Reality-Option (AR) aus und den Batteriesparer-Modus ein. Das zweite eingesammelte Monster ist eine lila Ratte.

Nach dem Mittagessen bequatsche ich meine bessere Hälfte zu einem Spaziergang durch die Fußgängerzone. Die Spiel-Landkarte zeigt an allen Ecken Pokéstops an, die an Brunnen, Statuen und Sehenswürdigkeiten stehen. Nähert man sich einem Pokéstop, kann man Bonus-Gegenstände ernten, darunter die zum Monsterfangen essenziellen Pokéballs. Alle naslang muss meine Frau erdulden, wie ihr großes Kind unmotiviert stehenbleibt, ihr das Handy entgegenstreckt und Blödsinn von sich gibt: "Ha, ich habe einen Heilungstrank erbeutet!" "Das Pferdchen mit brennendem Schweif da drüben vor dem Café, das muss ich kurz fangen." Noch merke ich, wie dumm das alles aus dem Mund eines Üviehs klingt.

2. Tag: Langsames Herantasten

Am Sonntag spaziere ich trotz Hitzewelle eine Stunde lang alleine durch die Nachbarschaft – spielen. Der benachbarte Park ist mit Pokéstops gespickt und von lila Ratten überlaufen. Schließlich erreiche ich Level 5: Da darf ich endlich in die Arenen; zuvor muss ich mich aber einer von drei Gruppierungen anschließen. Ich wähle blau und muss danach feststellen, dass die Nachbarschaft rot und gelb besetzt ist.

Um eine Arena zu erobern, muss man alle Pokémon im Kampf besiegen, die andere Spieler dort hinterlassen haben. Obwohl Pokémon Go in Deutschland immer noch nicht erschienen ist, wird die Trainings-Arena vor der Gesamtschule schon von einem mächtigen Monster bewacht, das selbst mein stärkstes Pokémon im Nu plättet.

Mit Beleber-Medizin wecke ich mein Monsterchen wieder auf und besprühe es mit etwas Trank, der seine Wunden pflegt. Nach drei weiteren Niederlagen suche ich online nach Tipps zum Kampf. Das Tutorial im Spiel erklärt nämlich nicht, wie man angreift. Aber auch die Tipps aus dem Netz helfen nichts: Die von Streberschülern hochgepowerten Supermonster werfen meine mühsam hochgepäppelte Großratte immer noch mit Leichtigkeit aus der Arena.

Tag 3: An der Angel

Am Montag fange ich auf dem Radweg zur Arbeit an einer roten Ampel einen verzweifelt nach Luft schnappenden Karpfen. Dann halte ich an einer Kirche, die zugleich ein Pokéstop ist. Obwohl ich hier seit Jahren entlang strampele, war mir die Kirche noch nie zuvor aufgefallen.

Während ich auf das Pokéstop-Symbol drücke, um Beute abzuernten, hält hinter mir ein geschätzt 14-Jähriger sein Longboard an und hebt sein Handy. Während ich noch ernte, rollt er schon weiter: ein Fuß auf dem Radweg, einer auf dem Board, beide Augen auf dem Handy. Routiniert.

Kurz sinniere ich darüber, wie ich diese Nicht-Begegnung einschätzen soll. Dann krächzt ein wildes Pokémon aus dem Lautsprecher meines Handys: wieder eine Ratte. In der Redaktion spielen noch drei, dann fünf andere große Kinder Pokémon Go und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Dann materialisiert sich ein Hornliu im Redaktionsflur und drei gestandene Redakteure sind vollauf damit beschäftigt, ein Pokémon zu fangen. Das ist der Schlüsselmoment: Jeder sieht das Monster auf seinem Smartphone, aber alle können es parallel fangen. Man nimmt einander also nichts weg.

Tag 4: Die Wassersucher

Dienstag: Wir werden mehr. Man erkennt leicht, welche Kollegen mitspielen: Wir führen das Handy auf dem Weg durch die Flure vor uns her wie eine Wünschelrute. Wenn's vibriert, bleiben wir stehen, brummeln ein bisschen und wischen dabei auf dem Display herum. Dann macht das Handy ein seltsames Geräusch, der Besitzer wird ein bisschen hektisch und lässt dann befriedigt das Gerät sinken: Pokémon gefangen, Bonbons kassiert.

Kollegen laufen durch den Flur und geben einander Hinweise: "Da hinten habe ich gerade ein Taubsi gefangen!" Ich stiefele in das Büro der Foto-Redaktion und stelle mich ans Fenster, um faul den Pokéstop an der Straßenecke aus dem Haus heraus zu plündern. Dem mächtigsten meiner Pokémon habe ich den Namen eines Chefredakteurs gegeben, der zweitstärkste heißt "CvD".

Pokémon Go: Bilder aus dem Tagebuch (9 Bilder)

Mit zwei ebenfalls angesteckten Kollegen beschließe ich, diese Woche möglichst viel außerhalb Mittag zu essen. Auf dem Weg zum Dönermann liegt eine Arena und ich brauche noch drei Kilometer, um das aktuelle Ei auszubrüten.

Mitunter werfen Pokéstops auch Eier ab, die man in eine Ei-Brutmaschine steckt. Dann muss man laufen: Das Ei schlüpft erst, wenn man eine bestimmte Anzahl an Kilometern zurückgelegt hat (zwei, fünf oder zehn). Aus den Eiern schlüpfen meist neue oder besonders starke Pokémon. Schnelle Fortbewegungsmittel gelten nicht: Das Spiel bemerkt, wenn man mehr als 20 km/h drauf hat und zählt die Kilometer dann nicht mehr. Jetzt verstehe ich das Longboard des 14-jährigen gestern.

Tag 5: Lila Ratten überall

Mittwoch: Deutschlandstart. Plötzlich will mich sogar das Fernsehen beim Spielen filmen. Ich blamiere mich, so gut ich kann; Pokémon Go ist zur Arbeit geworden. "Können Sie dieses Monster für die Kamera bitte nochmal fangen?", will der Kameramann wissen. Der beste Satz der Interviewerin: "Nachher müssen Sie mir nochmal Ihre Eier zeigen." Als sie das sagt, stehen wir vor einem Café, vor dem fünf ältere Damen ihr Käffchen trinken. Eine von ihnen fällt vor Lachen fast aus dem Stuhl. Während der Dreharbeiten erreiche ich ein neues Level im Spiel.

Am Abend fange ich auf dem Heimweg noch ein paar seltene Pokémon-Sorten am Wegrand, steige ab und gehe ein bisschen in einen mir bisher unbekannten Park, weil da laut Entfernungsanzeige ein neues, mir noch unbekanntes Monster lauert. Stattdessen fange ich nur drei lila Ratten. Dann sehe ich eine Arena, in der ich meinen ersten Kampf gewinne. Auf die Uhrzeit achte ich erst, als eine Textnachricht meiner Frau auf dem Display erscheint: "Spielst Du etwa Pokémon?" Erst da merke ich, dass ich seit einer Stunde auf dem Heimweg bin, der sonst eine Viertelstunde dauert.

Tag 6: Ganz unten

Donnerstag: Mit dem Auto unterwegs. Schnell merke ich, warum Pokémon Go angeblich so viele Unfälle verursacht. Wenn das Handy auf dem Beifahrersitz brummt, um zu signalisieren, dass ein Monster in der Nähe ist, will man am liebsten sofort rechts ranfahren und auf die Jagd gehen. An einer roten Ampel ernte ich mal eben schnell einen Pokéstop ab. Von mir selbst entsetzt, schalte ich das Spiel aus und konzentriere mich auf den Straßenverkehr.

Beim Gang zum Mittagsessen übernehme ich mit einem Kollegen eine Arena, von der sich später herausstellt, dass sie vorher vor zwei anderen Kollegen besetzt worden war. Level up!

In der Fußgängerzone treffe ich auf Gruppen von Jugendlichen, die eindeutig auf Monsterjagd sind. Es ist auch ein Mittdreißiger drunter. Keine Frau, nur Kerle. Wir zeigen einander die gefangenen Monster und jeder will wissen, wo man bestimmte Pokémon gesehen hat. An einem Wasserbrunnen zieht ein Lockmodul wilde Pokémon in seinen Bann – und über ein halbes Dutzend Spieler.

Als ich im Gespräch die Zubats als "Fledermäuse" bezeichne, gucken mich die anderen verwundert an. Plötzlich ist die Alterskluft aufgerissen: Die Pokémon nicht bei ihrem offiziellen Namen zu nennen, ist offenbar ein eklatanter Formfehler – will meinen, total uncool. "Welches Team bist Du?" Blau. "Dann sind wir Feinde." Ich muss sichtbar zusammengezuckt sein. Der sehr kräftig aussehende 19-Jährige lacht freundlich und mein Herzschlag normalisiert sich wieder. Mittlerweile bekomme ich an Pokéstops die Nachricht, mein Beutel sei voll. Per In-App-Kauf besorge ich mir ein Beutel-Upgrade (2 Euro).

Am Abend nieselt es. Ich parke mit dem Auto vor einer leicht aussehenden Arena; das Spiel wirft mich aber dauernd raus und plötzlich meldet das Handy, mein Datenvolumen sei aufgebraucht. Wenn ich weitersurfen wolle, müsse ich auf diese Schaltfläche tippen: 5 Euro. Aber es macht doch solchen Spaß ... und es ist ja gesund, etwas mehr Bewegung zu bekommen ... und überhaupt ... och Menno. Ich blicke in den Rückspiegel und sehe das Gesicht eines Pokémon-Süchtigen. (ghi)