"Doom Eternal" im Test: Rhythmus im Blut

"Doom Eternal" vereint hemmungslose Brutalität mit Finesse. Das Ergebnis ist ein berauschender Shooter, der seinesgleichen sucht.

(Bild: heise online)

Von wegen Hirn abschalten und drauflosballern: "Doom Eternal" ist ein brachialer, aber auch kluger Ego-Shooter. id Softwares Bravourstück verlangt die komplette Aufmerksamkeit des Spielers – und nimmt sie sich zur Not unter Einsatz außerordentlicher Gewalt.

Doom Eternal fühlt sich grandios an. Die Shotgun kickt wie ein Pferd, Explosionen lassen den Bildschirm beben und aus dem Off dröhnt ein angriffslustiger Metal-Soundtrack. Der Ego-Shooter schafft ein atemberaubendes, aber auch erschöpfendes Spielerlebnis. Beim Spielen der Story-Kampagne empfiehlt es sich, ab und zu mal auf Pause zu drücken, die Kopfhörer abzusetzen und Luft zu holen.

Tanz auf der Rasierklinge

Hinter all der Brutalität steckt pfiffiges Game-Design. Was auf den ersten Blick wie stumpfes Geballer aussieht, ist in Wahrheit ein filigraner Tanz auf Messers Schneide, der Risikobereitschaft, Taktik und blitzschnelle Entscheidungen fordert. Entwickler id Software forciert diesen Spielfluss mit eigenwilligen Mechaniken, die im Zusammenspiel hervorragend funktionieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Lebenspunkte, Rüstung und vor allem Munition sind in Doom Eternal stark begrenzt. Um Nachschub zu bekommen, muss man sich ins Getümmel stürzen. In anderen Shootern regeneriert man seine Lebenspunkte, indem man sich in Deckung zurückzieht. Bei Doom hagelt es stattdessen Leben, wenn man Gegner mit einer Nahkampfattacke hinrichtet. Munition wiederum bekommt man, wenn man die Kettensäge auspackt, und Rüstung gibt es für Treffer mit dem Flammenwerfer.

All diese Werkzeuge müssen regelmäßig abgewechselt und sinnvoll mit den verschiedenen Waffen kombiniert werden, um die zahllosen Gefechte mit Dutzenden Gegner-Typen zu bewältigen. So entsteht ein ganz eigener Spielrhythmus, der den Puls verlässlich auf 180 treibt. Ständig ist der kultige "Doom Slayer" am Munitionslimit oder kratzt ganz knapp am Bildschirmtod vorbei, bevor er dann doch gerade noch rechtzeitig einen Dämon in der Luft zerreißt. Waghalsigkeit zahlt sich aus.

Brutale Konsequenz

Dieses System machte schon Doom 2016 zum Hit, im Nachfolger schleift id Software die Spielmechaniken aber nochmal nach und steckt die Werkzeuge in ein noch engeres Korsett. Im Ableger aus 2016 gab es zum Beispiel noch die Pistole als Notnagel-Schusswaffe, die auch ohne Munition feuerte. Bei Doom Eternal wurde sie gestrichen. Wer seine Munition komplett verballert, muss also zwangsläufig über das Schlachtfeld hetzen und einen Dämon finden, dem er die Kettensäge ins Gesicht rammen kann. Das zweckentfremdete Abrodungsutensil wiederum taugt nun nicht mehr primär als Universalwaffe gegen die stärksten Gegner, sondern kann ohne besonderen Treibstoff nur auf die schwachen Kanonenfutter-Dämonen angewendet werden – die Munitionsbeschaffung ist nun seine vorrangige Existenzberechtigung.

Nahkampfangriffe richten in Doom Eternal grundsätzlich gar keinen Schaden an. Sobald ein Gegner aber stark beschädigt wurde und aufblinkt, wird die Faust zum exekutierenden Lebensspender. Hat man zwei Feinde mit diesen sogenannten "Glory Kills" abgefrühstückt, führt der nächste Nahkampfangriffe einen "Blutschlag" aus, der Flächenschaden anrichtet und sogar einige der kräftigsten Dämonen sofort umlegt. Nur, wer diese Fähigkeiten geschickt miteinander kombiniert, kann auf den höheren Schwierigkeitsgraden Erfolg haben.

Dämonenhack

Ein Anwendungsbeispiel: Die "Pinkys" sind schwer gepanzerte Dämonen-Nervensägen, die auf den Doom Slayer zustürmen und praktisch nur von hinten verwundbar sind. Wie jeder Dämon in Doom Eternal haben sie aber eine Schwäche – ein einziger Blutschlag macht sie verlässlich platt, auch von vorne. Die dafür nötigen Glory Kills holt man sich am besten schnell bei den schwachbrüstigen Kanonenfutter-Dämonen ab. Ballert man aber mit dem Raketenwerfer auf sie ein, gehen sie drauf, bevor man zum Glory Kill ausholen kann. Also wechselt man schnell zum Sturmgewehr, das weniger Schaden anrichtet. Weil dafür aber gerade wieder die Munition fehlt, muss doch erstmal die Kettensäge für Nachschub sorgen – solche Überlegungen hat man dauernd im Hinterkopf, während man vordergründig die Dämonenbrut effektvoll in Einzelteile zerlegt. Eine Entscheidung führt zur nächsten, man ist immer in Bewegung. Wenn es Klick macht, spielt man sich in einen berauschenden Groove, den nur wenige andere Shooter erreichen.

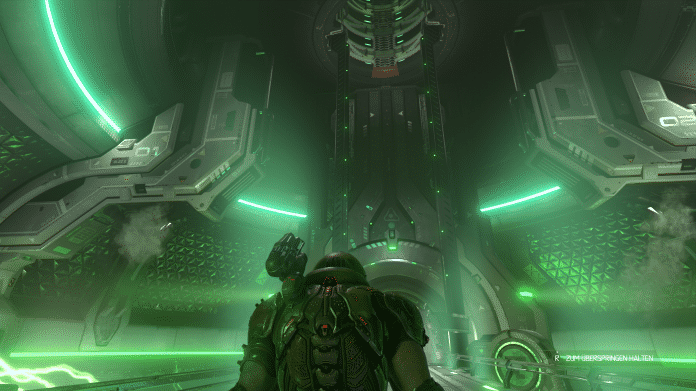

Doom Eternal im Test (8 Bilder)

(Bild: heise online)

Ein nettes neues Feature ist die Verstümmelung: Der Doom Slayer kann der Höllenbrut nun Haut und Muskeln von den Knochen schießen. Das ist in erster Linie ein optisches Schmankerl, das die Wirksamkeit des Waffenarsenals genugtuend zur Schau stellt. Zusätzlich dient der Zerstückelungsgrad als Lebensleisten-Ersatz: Die Viecher ohne Fleisch auf den Rippen brauchen nicht mehr viel Zuwendung, bevor sie endlich den Geist aufgeben. Außerdem ist es nun noch wichtiger, präzise zu zielen. Den Mancubi kann man zum Beispiel die Armgeschosse wegballern, den Arachnotrons bläst man ihr Geschütz vom Schädel.

Spring vor Glück

Das tolle Spielgefühl ist auch den erweiterten Fortbewegungsoptionen zu verdanken. Neu ist der Dash, der den hünenhaften Protagonisten flink nach vorne katapultiert. Das ist eine echte Bereicherung für das Kampfgeschehen, weil man so blitzschnell zwischen verschiedenen Gegnern hin- und hersausen, Pickups aufheben und Geschossen ausweichen kann. Er erhöht das Spieltempo im Vergleich zum Vorgänger nochmal enorm. Das ist mitreißend, kann aber ab und zu auch für Übersichtsprobleme sorgen.

Das Nutzer-Interface schafft es nämlich nicht immer, mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit des Spielgeschehens Schritt zu halten. Welche Waffe hat noch Munition? Ist mein Blutschlag schon bereit? Wann kann ich wieder eine Granate abfeuern? All das wird zwar angezeigt, ist im Eifer des Gefechts aber nur schwer zu erfassen. Außerdem wird man ständig von Warnhinweisen angebrüllt, weil man gerade wieder mal zu wenig Munition hat, von Raketen anvisiert wird oder in Flammen steht – was eben so passiert, wenn man Doom spielt. Bei so viel Geblinke verliert man leicht den Faden, in der Praxis muss man sich dann doch eher auf seine Instinkte verlassen. Vorbildlich: Alle HUD-Elemente lassen sich in den Optionen einzeln deaktivieren.

Die neue Bewegungsfreiheit wirkt sich neben den Kämpfen auch auf das Level-Design der ungefähr 15 bis 20 Stunden langen Einzelspieler-Kampagne aus. Der Doom-Slayer muss in jedem Level Plattform-Puzzle lösen, indem er Wände hochkraxelt und Schluchten überwindet. Das nimmt zum Glück nie überhand: Meistens ist auf Anhieb klar, wo man sich nun entlanghangeln muss, um die Mission voranzutreiben. Erst im späteren Spielverlauf, wenn die präzise Steuerung schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, werden die Sprungabschnitte anspruchsvoller. Knifflig ist es auch, die zahlreichen Geheimnisse zu finden, die id Software Doom-typisch in den Leveln versteckt hat. Dabei hilft die gelungene Ingame-Karte, die Übersicht in die teilweise verzwackten Level-Abschnitte bringt.