Metamaterialien: Stoffe stellen die Physik auf den Kopf

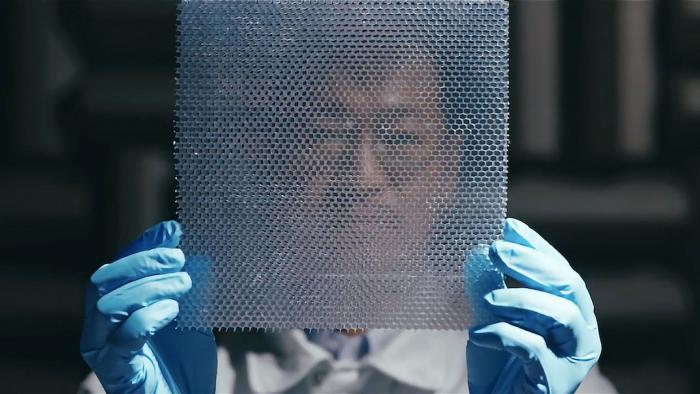

Auch die Auto-Industrie interessiert sich für Metamaterial: Nissan will mit solchen akustischen Metamaterialplatten Geräusche und Vibrationen in der Fahrgastzelle wegdämpfen.

(Bild: Nissan)

Metamaterialien lenken etwa Licht und Wärme um Objekte herum. Dünne Gitter schlucken Schall wie meterdicke Platten. Nun werden sie in erste Produkte eingebaut.

Dass Metamaterialien überhaupt zu einem populären Forschungsthema geworden sind, könnte mit einer cleveren PR-Idee von zwei britischen Forschern zusammenhängen. Denn eigentlich wollten die Physiker John Pendry und Ulf Leonhardt Anfang der 2000er nur auf ein neues Forschungsgebiet aufmerksam machen. Um das hochgradig abstrakte Thema attraktiver zu machen, ersannen die Theoretiker aber eine fiktive Anwendung: Ein Material, das Licht um ein Objekt herumleitet – und es so unsichtbar macht. Denn solch ein Material gibt es in der Natur nicht.

Pendry war auch einer der ersten, der vorschlug, wie man solche Tarnkappen praktisch herstellen könnte. Die gewünschten optischen Eigenschaften, schrieb er, könne man nur bekommen, wenn man die Tarnkappe aus mehreren, verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt, die eine Art übergroßes Atomgitter bilden. Daher nannten die Forscher ihr Produkt "Metamaterial".

Die Idee eines Unsichtbarkeitsmantels für sichtbares Licht ist bis heute fiktiv geblieben, aber die Erforschung von Metamaterialien hat zahlreiche Ableger hervorgebracht: Es gibt nicht mehr nur optische Metamaterialien, die elektromagnetische Wellen steuern, es gibt akustische Metamaterialien, die Schall manipulieren, thermische Metamaterialien, in denen die Wärmeleitung gelenkt wird und mechanische Metamaterialien, zum Beispiel Festkörper, die sich wie Flüssigkeiten verhalten, oder Materialien, deren Steifigkeit und Dämpfung gezielt und reversibel geändert werden kann. Und jetzt kommt diese Technologie vom Labor in die Produktion – auch wenn noch ein paar Hindernisse zu überwinden sind.

Den ersten Schritt dazu haben die Menschen bereits in der Antike verstanden: Schleift man eine runde durchsichtige Scheibe aus Glas oder Kristall so, dass sie in der Mitte dick bleibt und an den Rändern immer dünner wird, bündelt diese Lupe das Licht. Aber warum ist das so? Und wie kann die Antwort auf diese Frage helfen, Metamaterial zu konstruieren? In einem Youtube-Video gibt der Physiker Steve Cummer von der Duke University in North Carolina eine anschauliche Antwort: Stellen Sie sich das Licht, das auf die Linse fällt, als Welle vor, argumentiert Cummer. Die Berge und Täler dieser Welle bilden gerade Wellenfronten senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Das Glas bremst die Wellen – in der Mitte stärker, am Rand, wo die Linse dünner ist, weniger. Das Ergebnis: Die Wellenfronten werden gekrümmt, und zwar so, als ob sie in einem Punkt hinter der Linse zusammenlaufen würden.

Metamaterialien in kommerziellen Produkten

Was muss man also tun, um Licht beliebig zu lenken? Man muss die Wellenfronten gezielt verformen. Das funktioniert, indem man dafür sorgt, dass das Material an verschiedenen Punkten verschiedene Materialeigenschaften – wie zum Beispiel dem Brechungsindex – hat. So kann man etwa komplett flache Linsen konstruieren. Damit das ganze praktisch nutzbar wird, müssen die elementaren Bausteine von Metamaterialien – die "Einheitszellen", aus denen das Quasi-Atomgitter aufgebaut ist – nur kleiner sein als die Wellenlänge der jeweiligen Welle. Bei sichtbarem Licht zum Beispiel sind das einige hundert Nanometer.

Kymeta, eines der ersten Unternehmen, das Metamaterialien in kommerziellen Produkten verwendet, hat eine flache, mobile Satelliten-Antenne entwickelt, die sich allein durch Software beliebig ausrichten lässt und nur rund 150 Watt Leistung benötigt. Die Oberfläche der Antenne enthält in regelmäßigen Abständen winzig kleine Resonatoren, die wie Stimmgabeln elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen absorbieren oder verstärken. Bei welcher Frequenz sie das besonders gut tun, stellen die Kymeta-Ingenieure durch spezielle Flüssigkristalle ein. Die Technologie, um diese Flüssigkristalle anzusteuern, beruht auf derselben Technologie, die auch bei Displays zum Einsatz kommt. Dennoch hat es rund zehn Jahre gedauert, um aus der Idee ein fertiges Produkt zu machen.

"Normalerweise gibt es so etwas in der Natur nicht."

"Wenn sie die wissenschaftlichen Arbeiten zu Metamaterialien lesen, dann finden sie schon in Papern, die vor 20 Jahren veröffentlicht wurden, immer wieder das Wort Anwendung", sagt Martin Wegener, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an Metamaterialien forscht. "Was aber jetzt neu ist, ist die Möglichkeit, immer komplexere Strukturen herzustellen", sagt Wegener und verweist zum Beispiel auf technische Fortschritte bei der Nanoprägelithografie. Bei dieser Technik wird mit Elektronenstrahl-Lithographie ein Mikro-Stempel hergestellt, mit dem man dann in Polymeren große Mengen an Mikrostrukturen herstellen kann.

Wegeners Arbeitsgruppe verwendet 3D-Drucker, die Laser nutzen, um Kunstharze auszuhärten. Damit lassen sich Strukturen in Mikrometer-Größe von beeindruckender Komplexität herstellen. Ihr jüngster Erfolg ist ein akustisches Metamaterial, in dem die einzelnen Grundbestandteile durch lange Brücken miteinander gekoppelt sind. In dem Material laufen Schallwellen rückwärts – zumindest zum Teil: Denn die KIT-Forscher haben ein Material erzeugt, bei dem der Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle wie ein S geformt ist. "Das geht erst runter und dann wieder hoch. Normalerweise gibt es so etwas in der Natur nicht – außer bei bestimmten Quantensystemen", sagt Wegener. Bei bestimmten Frequenzen spalten sich die Wellen in drei verschiedene Teilwellen auf. "Bei der langsamsten unter ihnen handelt es sich um eine Rückwärtswelle: Der Energiefluss und die Wellenfronten laufen in genau entgegengesetzte Richtungen", sagt Wegener.

Physiker nennen solche Phänomene "Rotonen" – das sind "Quasiteilchen", die sich bisher nur in suprafluiden Flüssigkeiten beobachten ließen. Solche Flüssigkeiten weisen bei extrem tiefen Temperaturen keine innere Reibung mehr auf – sie fließen durch winzigste Kapillaren und auch über Hindernisse hinweg. "Wozu man dieses Material nutzen kann, müssen wir sehen", sagt Wegener. Aber das Experiment zeige deutlich, dass sich mit dem Konzept Materialien realisieren lassen, "deren Eigenschaften über die Grenzen herkömmlicher Materialien hinaus gehen".

Metamaterialien an Bahngleisen

Dass akustische Metamaterialien durchaus auch handfest sein können, zeigt Phononic Vibes. Das Spin-off der Polytechnischen Universität Mailand hat in Pilotversuchen mit der Deutschen Bahn die Leistungsfähigkeit seiner Technologie gezeigt. "Aus ökologischen Gründen ist es sicherlich sinnvoll, immer mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Aber voll beladene Güter- oder auch Hochgeschwindigkeitszüge verursachen Vibrationen mit sehr niedrigen Frequenzen, die besonders Anwohner belasten", sagt Luca D’Alessandro, Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

"Bisher legt man eine Art Matte unter die Gleise, um diese Vibrationen zu dämpfen. Aber dazu muss man die Schienen anheben. Das Verfahren ist teuer und aufwendig, funktioniert aber nicht immer bei allen niedrigen Frequenzen." Ähnliche Probleme gäbe es bei Lärmschutzwänden an Autobahnen oder Flughäfen – auch die sind teuer und funktionieren nur teilweise. Sie vermitteln den Anwohnern zudem den Eindruck, eingesperrt zu sein.

(Bild: Photonic Vibes s.r.l.)

Phononic Vibes hat hochwirksame akustische Metamaterialien entwickelt, die diese Probleme lösen sollen: An Bahngleisen vergrub das Unternehmen seine Metamaterial-Absorber in flachen Gräben entlang der Gleise; für eine vorerst temporäre Installation am Bahnhof des Flughafens Düsseldorf konstruierte es flache und vor allem transparente Wände, die Schall sehr gut absorbieren. Das technische Prinzip ist für beide Anwendungen ähnlich, nur die Frequenzen, bei denen es wirkt, unterscheiden sich: Die Materialien enthalten ein periodisches Gitter mechanischen Resonatoren. Das Zusammenspiel von Trägermaterial und Resonatoren sorgt dafür, dass Schallwellen bestimmter Frequenzen sich in dem Material nicht ausbreiten können – sie werden gefangen.

"Die technische Entwicklung solcher Materialien ist eine sehr komplexe Aufgabe."

"Das ist unabhängig von dem Material, das wir verwenden", sagt D’Alessandro. "Die Eigenschaften des Metamaterials sind allein durch die Struktur vorgegeben." Für Phononic Vibes hat das den Vorteil, dass sie mit Materialien arbeiten können, die bereits für die Verwendung als Lärmschutzpaneel zertifiziert sind. "Das ist für uns auch eine Frage der Nachhaltigkeit", sagt D’Alessandro. "Wir müssen nicht noch irgendein neues Polymer einsetzen. Wir können das nehmen, was ohnehin schon da ist und arbeiten an gesteigerter Umweltverträglichkeit durch den Einsatz recycelter Werkstoffe." Doch das Unternehmen will nicht allein in der Infrastruktur-Branche bleiben. Es gibt auch erste Partnerschaften mit dem Automobilbau und bei Haushaltsgeräten, sagt D’Alessandro. Namen könne er allerdings noch nicht nennen.

Akustische Metamaterialien sind allerdings bei Weitem nicht die einzige wirtschaftlich spannende Anwendung für diese Technologie. Am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme forscht Benedikt Bläsi beispielsweise an Solarzellen mit einer höheren Effizienz. "Im Rennen um immer höhere Effizienz setzen viele jetzt auf sogenannte Tandemzellen", sagt Bläsi. Das sind im Prinzip zwei Solarzellen übereinander, die Licht verschiedener Wellenlänge nutzen können. Weil die gängigen Silizium-Zellen nur einen Teil des solaren Lichtspektrums nutzen, ist ihre Effizienz auf maximal 29 Prozent begrenzt. Stapelt man mehrere Zellen mit verschiedenem Halbleitermaterial übereinander, lässt sich die Effizienz steigern. Solche Tandemzellen können dadurch optimiert werden, dass an der Oberfläche der unteren Zelle Licht, das noch nicht absorbiert wurde, möglichst gut wieder reflektiert wird. Gleichzeitig muss die Unterzelle Licht, das sie verwenden kann, möglichst gut absorbieren. Zwischen die beiden Teilzellen bauen die Forscher also eine Oberfläche mit einer nanostrukturierten Zwischenfläche. Die enthält in regelmäßigen Abständen winzig kleine Strukturen – Würfel, Säulen oder Ähnliches. Auch diese regelmäßigen Strukturen wirken ähnlich wie die in den akustischen Metamaterialien – Licht bestimmter Wellenlänge wird reflektiert.

(Bild: Fraunhofer ISE)

Mit Tandemzellen aus Perowskiten – Mineralien, die billiger und einfacher herzustellen sind als Siliziumkristalle – könne man so vielleicht einen Wirkungsgrad von deutlich über 30 Prozent erzielen. Mit weiteren Schichten wäre eine noch größere Effizienz denkbar. Noch, sagt Bläsi, ist das Projekt in den Anfängen. Aber die Mühe könnte sich lohnen. „Als ich angefangen habe, an Solarzellen zu forschen, war es für die Zellenhersteller nicht die erste Priorität, die Effizienz der Zellen weiter zu steigern“, sagt Bläsi. „Da hieß es nur, wir müssen billiger werden. Aber wenn wir Photovoltaik im Terawatt-Maßstab ausbauen wollen, geht das alleine wegen der immensen Material- und Ressourcenverbräuche nur mit weiteren Effizienzsteigerungen.“ Durch Spitzentechnologie könnte sich Deutschland hier von den Mitbewerbern abheben.

Eine nanostrukturierte Oberfläche hilft

Höchstleistungen ganz anderer Art peilt Stefanie Kroker von der PTB an. Kroker, die an der Anwendung von Nanophotonik in der Messtechnik forscht, arbeitet unter anderem an speziellen Spiegeln für Gravitationswellendetektoren. "Gravitationswellen werden durch relative Längenänderungen nachgewiesen", erklärt Kroker. "Das Problem ist aber, dass diese Änderungen unvorstellbar klein sind. Wir sprechen von 10-21 Metern. Das ist deutlich kleiner als der Durchmesser eines Atomkerns". Zwar ist es – mit diversen technischen Tricks – internationalen Forscherteams bereits vor Jahren gelungen, solche unglaublich kleinen Signale zu messen. Doch je größer die Empfindlichkeit der Instrumente, desto mehr Gravitationswellen-Ereignisse können die Forscher nachweisen.

"Wir müssen also technisch alle Möglichkeiten ausreizen", sagt Kroker. Die Längenänderung im Detektor wird mithilfe von Spiegeln gemessen, die Laserlicht reflektieren. "Die Spiegeloberfläche wackelt aber ständig", sagt Kroker. Das "thermische Rauschen" begrenzt maßgeblich die Empfindlichkeit der Detektoren. "Als bestes Material für die Spiegel hat sich kristallines Silizium erwiesen", ergänzt sie. "Aber auch das zittert aufgrund der thermischen Bewegung." Um den Effekt zu minimieren, hilft auch hier eine nanostrukturierte Oberfläche. Die Forschenden erzeugen mit Elektronenstrahlen ein Muster aus winzigen Silizium-Strukturen auf der Oberfläche: Säulen mit rechteckigem Querschnitt, Würfel oder kompliziertere Strukturen wie kleine Kreuze. Die regelmäßige räumliche Anordnung dieser Strukturen verändert das elektrische Feld des Laserlichts – das Licht wird "quasi in die Strukturen hineingezogen", sagt Kroker. "Der Rest ist Mathematik. Das Wesentliche ist aber: Wir können das Rauschen um einen Faktor zehn unterdrücken und damit die Genauigkeit der Messung um das Tausendfache erhöhen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Podigee GmbH) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung [16].

Metamaterial auch interessant für Sportschuhe

Die breite technische Anwendung solcher Materialien wird allerdings – noch – durch eine Vielzahl an "technischen Fragen" gebremst. "Die ingenieurtechnische Entwicklung solcher Materialien ist eine sehr komplexe Aufgabe", sagt Heiko Andrä, der im Fraunhofer Cluster "Programmable Materials" und am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM an der Optimierung "programmierbarer Materialien" forscht. "Man muss nicht nur das Design der einzelnen Einheitszelle und deren Zusammenarbeit in zwei- und dreidimensionalen Gittern beherrschen, man muss auch die Herstellung sicherstellen, und dazu noch garantieren, dass das Material über viele Zyklen seine Funktion behält.“

Im breiteren Feld der "programmierbaren Materialien" arbeiten Andrä und seine Kollegen vorwiegend an mechanischen Metamaterialien. Auch die bestehen aus einem regelmäßigen Gitter von Grundelementen – den "Einheitszellen", die mechanische Eigenschaften haben, die sich durch Trigger verändern. "Ein typischer Kunststoff zum Beispiel dämpft normalerweise weniger, wenn er auf eine harte Unterlage trifft, und mehr, wenn er auf eine weiche Unterlage kommt", sagt Andrä. "Man kann aber ein Material herstellen, das sich genau umgekehrt verhält, also beim Laufen auf weichem Waldboden steif ist und beim Gehen auf Asphalt gut dämpft“ – ziemlich interessant für Sportschuhe. Die Einheitszelle für solch ein Material kann zum Beispiel in der Mitte jeder Zelle eine Art kleinen Blasebalg enthalten, durch den Luft strömt. Je nachdem wie die Stärke des Luftstroms eingestellt ist, verhält sich die Dämpfung der Zelle. "Man kann aber auch dämpfende Metamaterialien konstruieren, die nicht auf der Reibung eines Fluids, sondern auf der Reibung zwischen Pulverpartikeln basieren", sagt er.

Ganz so einfach wie herkömmliche Bauteile im CAD-Programm konstruiert werden, lassen sich solche komplexen Metamaterial-Geometrien nicht entwerfen. Zum Design und zur Dimensionierung sind moderne mathematische Algorithmen erforderlich, die auch die Herstellung einbeziehen. Das, was aus dem 3D-Drucker kommt, ist zudem heutzutage meist "noch nicht so ideal, wie man sich das vorstellt", sagt Andrä. "Es gibt Rauigkeiten, das Material verzieht sich, enthält ungewollte Poren und so weiter – was berücksichtigt werden muss." Dennoch ist auch Andrä davon überzeugt, dass sich an dieser Stelle ein Umbruch vollzieht – weg von herkömmlichen und hin zu smarten und robusten Materialien, die komplette Systeme inklusive Aktoren, Sensoren und Stromversorgung ersetzen. Diese werden höchstwahrscheinlich zuerst dort zum Einsatz kommen, wo es keine klassischen Alternativen gibt. Wie zum Beispiel bei den Spiegeln von Stefanie Kroker. "Metamaterialien", sagt sie begeistert, "sind an der Stelle physikalisch einfach besser. So etwas können Sie mit herkömmlichen Materialien nicht machen. Das ist keine technische Frage, sondern eine Frage der Physik."

(lca [17])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-6293527

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.heise.de/hintergrund/Achtsamkeit-fuers-gestresste-Gehirn-Was-die-Forschung-vom-Hype-haelt-6293487.html

[2] https://www.heise.de/hintergrund/Wie-kleine-Stromstoesse-im-Gehirn-bei-Depressionen-helfen-koennen-6286697.html

[3] https://www.heise.de/hintergrund/Meditation-Abkuerzung-mit-Ultraschall-6293491.html

[4] https://www.heise.de/hintergrund/Jeff-Hawkins-zur-Hirnforschung-Wir-haben-100-000-Modelle-der-Welt-im-Kopf-6293495.html

[5] https://www.heise.de/hintergrund/Die-Vermessung-des-Bewusstseins-6293499.html

[6] https://www.heise.de/hintergrund/Wie-ein-kleines-Molekuel-das-Gehirn-repariert-6293503.html

[7] https://shop.heise.de/technology-review-08-2021/PDF

[8] https://unsplash.com/photos/H9t723yPjYI

[9] https://unsplash.com/

[10] https://www.heise.de/hintergrund/Nachhaltiger-Beton-Wie-die-graue-Baustoff-klimsfreundlicher-werden-kann-6183364.html

[11] https://www.heise.de/hintergrund/Kleidung-und-Haeuser-aus-Pilzen-4931201.html

[12] https://www.heise.de/hintergrund/Ewigkeitschemikalien-Schaden-durch-PFAS-war-lange-unterschaetzt-4719264.html

[13] https://www.heise.de/hintergrund/Biotech-Neue-Medikamente-aus-Insekten-4847399.html

[14] https://www.heise.de/hintergrund/Chemie-Mit-neuen-Katalysatoren-gegen-Plastikmuell-und-CO2-4452721.html

[15] https://www.heise.de/

[16] https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html

[17] mailto:lca@heise.de

Copyright © 2022 Heise Medien