Missing Link: Vom Wert des LHC – Vor dem Wissen muss man schätzen und suchen

Mit den Mitteln der Physik kann man die Welt auch ohne alle Daten recht präzise beschreiben, am Ende braucht es aber Experimente. Ein Text zum Wert des LHC.

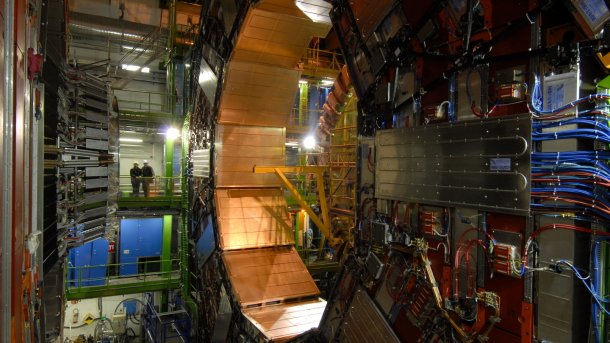

Der CMS-Detektor am LHC während des Baus

(Bild: CERN)

Wie hoch sind die höchsten Berge? Diese Frage kann beantworten, wer die Welt bereist und vermisst. Irgendwann kommt man in den Himalaya, findet den Mount Everest, misst dessen Höhe und kommt auf 8848 Meter über dem Meeresspiegel.

Mit den Methoden der Physik können Größenordnungen aber oft auch mit unvollständigem Wissen richtig abgeschätzt werden. Und wenn man einmal daneben liegt, lohnt es sich meistens, danach Ausschau zu halten, was man übersehen hat. Darum soll es hier gehen, denn das gilt nicht nur für Alltagsfragen sondern auch für die Elementarteilchenphysik und ihre riesigen Experimente wie den Large Hadron Collider (LHC) in Genf, der einigen nicht genug Erkenntnisse geliefert hat.

Zurück zu den höchsten Bergen und der Suche nach einer Antwort, ohne dass dafür das Sofa verlassen werden muss: Dazu muss man nur wissen, dass Gestein bei etwa 900 Grad Celsius schmilzt, also zu Lava wird. Nötig ist auch noch die Wärmekapazität von Gestein, also die Menge an Wärmeenergie, die man braucht, um ein Kilogramm um ein Grad zu erwärmen. Dann weiß man, dass man mit etwa 500 Kilojoule ein Kilo Stein schmelzen kann.

Jetzt kann man ermitteln, ab welcher Höhe ein Berg so hoch ist, dass unten das Gestein durch sein Gewicht schmelzen würde. Dazu muss man die Höhenenergie, die durch ein Absacken des Berges frei würde mit der zum Schmelzen benötigten Energie gleichsetzen. Eine kurze Rechnung ergibt für die Höhe h=Q/g (g=9,81 m/s² ist die Erdbeschleunigung). Der Wert h=50 km, den man auf diese Weise findet, ist ein Stück zu groß (er entspricht eher der maximalen Dicke der Erdkruste), trifft aber in etwa die richtige Größenordnung. Nicht schlecht dafür, dass sich dieser Wert vom Sofa aus finden lässt und keinerlei Detailwissen über Geologie und etwa die Formation der Berge im Himalaya erfordert.

Insbesondere können wir aus h=Q/g folgern, dass die Berghöhe umgekehrt proportional zur Schwerebeschleunigung g ist. Diese ist zwar auf der Erde mehr oder weniger gleich, auf dem Mars ist sie jedoch etwa 30 Prozent geringer, der Olympus Mons erhebt sich 26 km über die Marsoberfläche und ist damit der höchste Berg des Sonnensystems. Nach der gleichen Logik würde man auf dem Mond noch höhere Berge erwarten, jedoch gibt es dort keine Plattentektonik oder Vulkanismus, die diese aufwerfen könnten.

Wie groß sind Atome?

Derartige Abschätzungen von Größenordnungen sind allgegenwärtig in der Physik, natürlich auch der Quantenphysik, um die es hier eigentlich gehen soll: Als sich Ende des 19. Jahrhunderts schon ihre ersten Zeichen zeigten, aber die genaue Struktur der Quantenmechanik noch unbekannt war, wusste man, dass Elektronen elektrisch geladene Teilchen sind. Aus der Ablenkung eines Kathodenstrahls durch ein Magnetfeld kann man das Verhältnis e/m zwischen der Ladung des Elektrons und seiner Masse bestimmen. Millikan hatte die elektrische Ladung eines Elektrons e=1.6×10⁻¹⁹ As gemessen, woraus sich m=9.11×10⁻³¹ kg ergibt. Darüber hinaus war bekannt, dass für Quantenphänomene das Plancksche Wirkungsquantum h=6.63×10⁻²⁶ Js eine wichtige Rolle spielt, ebenso wie für Elektrostatik die Dielektrizitätskonstante ɛ₀ = 8.85×10⁻¹² A² s⁴/(kg m³), die in der Coulomb-Kraft auftritt.

Diese Naturkonstanten haben verschiedene Einheiten und man kann sie nur auf eine Weise so kombinieren, dass die Einheit einer Energie herauskommt, nämlich R = m e⁴/(ɛ₀ h)². Schon das legt nahe, dass R eine entscheidende Energieskala ist, bei der Elektronen die herausragende Rolle spielen. Natürlich haben auch 0.5 R oder 1000 R die Einheit einer Energie, aber ohne genaueres Wissen über die Zusammenhänge, die bei diesem Elektronensystem eine Rolle spielen, würde man zunächst bei einer Energie in etwa der gleichen Größe wie R zu suchen beginnen. Und in der Tat würde man fündig werden: 8 R ist die "Rydberg-Energie", die Energie, mit der das Elektron eines Wasserstoff-Atoms an seinen Atomkern gebunden ist. Auch andere chemische Energien finden sich in der Nähe der Rydberg-Energie.

Ebenso eine Länge lässt sich aus den Konstanten bilden a = ɛ₀ h² / (e² m). Auch hier sollte man erwarten, dass dies eine typische Länge auf der atomaren Skala ist. Und in der Tat handelt es sich (bis auf einen Faktor 1/π) um den "Bohr-Radius", den Radius eines Wasserstoffatoms.

All diesen Überschlagsrechnungen ist gemein, dass man eine für ein physikalisches System charakteristische Größe abschätzen, den genauen Zahlenwert ohne weitere Kenntnisse der Details aber nicht bestimmen kann. Dafür wäre ein viel besseres Verständnis der Umstände nötig.

Manchmal schlagen solche Schätzungen aber auch komplett fehl: Fällt ein Elektron in einem Atom auf ein niedrigeres Energieniveau zurück, wird die Energie in Form von Licht abgestrahlt. Fragt man nun nach der Wellenlänge dieses Lichts, würde man auch den Bohr-Radius, die wie oben festgestellt einzige charakteristische Länge des Systems, raten. In Wahrheit ist die Wellenlänge jedoch viel größer.

Das liegt daran, dass sobald Licht im Spiel ist, eine weitere Naturkonstante auftritt: die Lichtgeschwindigkeit c. Und mit dieser kann man eine einheitenlose Zahl bilden: α=e² / (ɛ₀ h c) (bis auf einen Faktor 2 die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante). Diese kann auch in Formeln auftauchen, ohne dass man das durch Betrachten der Einheiten feststellen könnte. Was die Lichtemissionen durch Atome angeht, stellt sich heraus, dass zu ihrer Abschätzung nicht wirklich die Wellenlänge charakteristisch ist, sondern die Frequenz, man aus den obigen Atom-Naturkonstanten also eine (inverse) Zeit bilden muss und diese Frequenz dann mittels der Lichtgeschwindigkeit c erst in eine Wellenlänge verwandeln kann. Das Ergebnis ist, dass die charakteristische Wellenlänge nicht a, sondern a/α ist. Dies ist ein wesentlicher Unterschied, da der Faktor 1/α etwa 137 ist.

Durch Schätzen in Richtung Wahrheit

Aus dieser zunächst fehlgeschlagenen Schätzung kann man etwas weiteres beobachten: Die einfachsten Schätzungen müssen nicht immer richtig sein, aber dann kann man der Sache nachgehen und findet vielleicht einen entscheidenden Faktor (wie hier die Rolle der Lichtgeschwindigkeit), den man zunächst übersehen hatte.

Entscheidend ist aber, dass man anders als bei Präzisionsrechnungen für Überschlagsrechnungen noch nicht alle zugrundeliegenden Mechanismen verstehen muss. Daher sind sie in der Forschung besonders hilfreich, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche noch unerforschten Fragen man untersuchen will. Hier kann eine Abschätzung wertvolle Hinweise geben, wo man neue Phänomene erwarten kann oder wo es sich in deren Abwesenheit lohnt nach weiteren Erklärungsmustern (wie der Relevanz der Lichtgeschwindigkeit beim Beispiel mit den Wellenlängen) zu suchen.

Dabei gibt es nie eine Erfolgsgarantie und meist kann man nicht einmal eine konkrete Wahrscheinlichkeit benennen, ob etwas erklärungsbedürftig ist oder nur eine zufällige Koinzidenz vorliegt.

(Bild: Philip Halling, Deer under trees, Richmond Park, CC BY-SA 2.0 )