Intelligent Vehicles: Auf du und du mit dem Fußgänger

Wie sollen autonome Autos mit risikofreudigen menschlichen Verkehrsteilnehmern umgehen? Auch die Interaktion mit Fußgängern ist ein Konferenzthema in Paris.

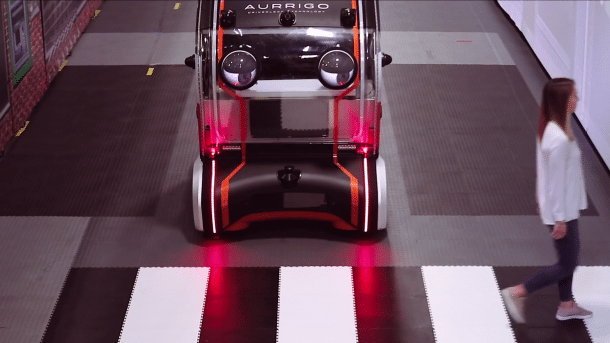

Ein autonomes Auto mit 'Augenkontakt' soll der Umgebung signalisieren, was es vorhat – etwa eine Fußgängerin passieren lassen.

(Bild: Dezeen / Jaguar Land Rover (Screenshot aus Video))

Die Fahrt in einem autonomen Fahrzeug kann sehr frustrierend sein, wenn der übrige Verkehr ständig an einem vorbeizieht und man sich wie ein Verkehrshindernis fühlt. Noch unangenehmer wird es, wenn das eigene, vermeintlich intelligente Auto auf die Wünsche seines Passagiers nicht oder nur verzögert reagiert.

Genau diese Erfahrung wollten Forscher der Intel Labs ihren Versuchsteilnehmern vermitteln. Ignacio Alvarez berichtete darüber im Workshop Human Factors in Intelligent Vehicles am ersten Tag des Intelligent Vehicles Symposiums in Paris. Die Forschung hätte sich bisher auf die Nutzerzufriedenheit und kognitive Anforderungen konzentriert, sagte er. Von entscheidender Bedeutung sei aber das emotionale Erlebnis. Ohne Berücksichtigung dieser Dimension ließe sich kein Vertrauen in autonome Fahrzeuge entwickeln.

Simulation: Frustrierte Insassen in der Stadt

Um die Gefühle der Insassen von autonomen Fahrzeugen besser zu verstehen, entwickelten die Forscher den auf Genivi basierenden Simulator SKYNIVI, in dem die Versuchspersonen nach einer 5- bis 10-minütigen Trainingsphase für jeweils 7 bis 15 Minuten durch eine städtische und eine entspannendere, ländliche Umgebung fuhren. In der Stadt wurde Frustration erzeugt, indem das Fahrzeug stets 5 km/h langsamer fuhr als der übrige Verkehr und nur sehr schwerfällig auf Sprachbefehle reagierte. In einem Video war zunächst zu hören, wie ein Mensch mehrmals "Speed up!" rief, bis er schließlich offenbar selbst die Kontrolle übernahm und rasant beschleunigte.

Auf der Landstraße sorgte die Simulation dagegen für Schreckmomente, wenn plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn kreuzte oder Äste herunterfielen. Die Emotionen der Teilnehmer wurden dabei mit einer Kamera registriert, Befragungen ergänzten die Datenerhebung. Neben 17 einzelnen Fahrern wurden 17 Paare aus Fahrer und Beifahrer den Situationen ausgesetzt. Es zeigte sich, dass den Beifahrern das Erlebnis generell mehr Vergnügen bereitete und es für die auf dem Fahrersitz vergnüglicher war, wenn ein Beifahrer dabei war. Dagegen war die Frustration im Stadtverkehr höher für die allein fahrenden Personen, die dafür aber auch weniger Angst hatten. Natürlich sei die Aussagekraft von Simulatorexperimenten begrenzt, sagte Alvarez. Insbesondere Teilnehmer mit technischem Hintergrund würden gerne versuchen, die Grenzen der Simulation auszutesten. Gleichwohl brächten solche Experimente wertvolle Hinweise zur Gestaltung der Interaktion zwischen Fahrzeug und Nutzer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Interaktion mit Fußgängern

Mehr und mehr gerät aber auch die Interaktion mit Fußgängern ins Blickfeld. So wurde im Rahmen des britischen Projekts UK Autodrive untersucht, wie Fahrzeuge ihre Intentionen den Passanten am besten signalisieren sollten. Der Hersteller Jaguar Land Rover hat etwa ein Auto mit großen Augen ausgestattet, damit es mit Fußgängern, die die Straße überqueren wollen, Blickkontakt aufnehmen kann. So etwas könne aber auch beängstigend wirken, meinte ein Kommentator.

(Bild: Drive.ai)

Christopher G. Burns (University of Warwick) zitierte diesen Pressebericht, bevor er von Experimenten berichtete, bei denen ein anderes Verfahren getestet wurde: Hierbei waren die Versuchsteilnehmer aufgefordert, die Straße zu kreuzen, während ein autonomes Fahrzeug gerade aus einer Parklücke fuhr oder einparken wollte. Es konnte seine beabsichtigte Fahrtrichtung entweder durch einen auf die Fahrbahn projizierten Pfeil anzeigen oder auf traditionelle, an Blinkern orientierte Weise. Bislang habe sich noch nicht gezeigt, dass eine Methode klar bevorzugt werde, sagte Burns. Gleichwohl erzeuge Unklarheit offensichtlich vorsichtiges Verhalten und das sei ja vielleicht auch nicht schlecht.

Die Kommunikation mit Fußgängern sei unerlässlich, sagte Anne Spalanzani vom französischen Forschungsinstitut INRIA. Ansonsten würden die Fahrzeuge einfach stehen bleiben, bis der Weg wieder frei ist. Hier soll die Effective Avoidance Combination Strategy (EACS) helfen. Aufbauend auf dem Simulator Pedsim könnten Menschenmengen aufgrund der relativen Positionen und Geschwindigkeiten der einzelnen Personen zu Gruppen zusammengefasst werden, sodass ein autonomes Fahrzeug (bei dem es sich auch um einen Rollstuhl handeln kann) einen sozial verträglichen Weg auch auf dicht bevölkerten Plätzen finden kann.

Riskantes Verhalten von Menschen einkalkulieren

Beim Miteinander auf der Straße hilft es auf jeden Fall, wenn die Roboter sich besser in die Menschen einfühlen können. Dabei sollen ihnen Forschungen helfen, die an der Universität Oldenburg in Zusammenarbeit mit dem dort angesiedelten Forschungsinstitut Offis vorgenommen werden. Als Szenario diene hierbei die Situation eines menschlichen Fahrers, der sich in den Verkehr auf einer Hauptstraße einfädeln will, erläuterte Andreas Lüdtke (Offis). Wenn dieser Fahrer unter Zeitdruck stehe, sei er unter Umständen zu einem riskanteren Verhalten bereit. Das müsse ein autonomes Fahrzeug auf der Hauptstraße mit einkalkulieren.

In einem Experiment wurde dieser Zeitdruck erzeugt, indem den Versuchsteilnehmern eine umso höhere Entlohnung versprochen wurde, je schneller sie die gestellte Aufgabe lösten. Deren Hirnaktivität wurde dabei mit funktioneller Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) beobachtet, die den Blutstrom im Gehirn misst. Obwohl die neuronale Aktivität auf diese Weise nur mit vier bis sechs Sekunden Verzögerung erfasst wird, sei es möglich gewesen, auf dieser Grundlage mit einer Zuverlässigkeit von 78,1 Prozent zwischen einem frustrierten und nicht-frustrierten Fahrer zu unterscheiden und die Sicherheit in dieser Situation zu erhöhen.

Natürlich sei es unrealistisch, dass menschliche Fahrer zukünftig solche neurophysiologischen Sensoren tragen, so Lüdtke. Es ginge vielmehr darum, mithilfe dieser Daten realistische Modelle menschlichen Fahrverhaltens zu entwickeln, sodass ein autonomes Fahrzeug sich besser darauf einstellen kann. Die Experimente hätten gezeigt, dass menschliche Fahrer von autonomen Fahrzeugen Rücksicht und defensives Verhalten erwarteten, Frauen mehr als Männer – es dürfte wohl wünschenswert sein, dass es so bleibt. (tiw)