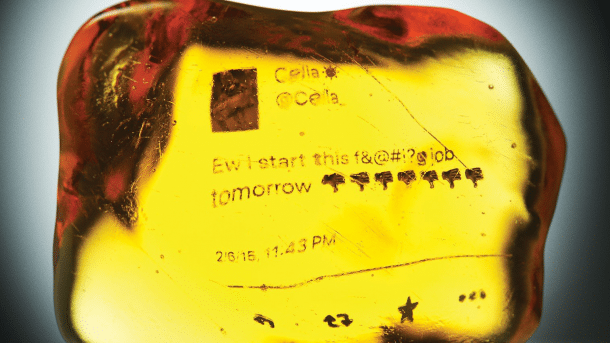

Kommentar: Recht auf Vergessen? "Kleinste Fehler für Digital Natives wie in Bernstein konserviert"

Ein Internet, das Fehltritte nie vergisst, ist nicht nur schlecht für junge Leute, sondern für die gesamte Gesellschaft.

(Bild: Peter Crowther)

- Kate Eichhorn

In den meisten Gesellschaften herrscht Einigkeit darüber, dass Kinder und Teenager von Zeit zu Zeit Fehler machen dürfen, und dass diese Fehler anschließend vergeben und vergessen werden. Für Digital Natives ist diese langjährige Vereinbarung nun bedroht, weil selbst kleinste Fehler und Peinlichkeiten wie in Bernstein konserviert werden. Dadurch verlieren sie die Möglichkeit, neue Ideen und Identitäten zu erforschen, ohne Angst haben zu müssen, etwas zu vermasseln. Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für sie selbst, sondern für die Gesellschaft insgesamt.

Meine Forschung über die Mediengewohnheiten der Jugendlichen zeigt, dass es zwei zentrale Gefahren gibt: Erstens sind einige bereits so risikoscheu, dass sie zumindest einen Teil der Experimente verpassen, welche die Adoleszenz ausmachen. Stattdessen kuratieren sie sorgfältig ihre Online-Identitäten und orientieren sich dabei mehr an CEOs als an ihren eigenen Peers.

"Wozu muss eine 13-Jährige ihre 'professionelle Seite' hervorstellen?"

Die professionelle Networking-Plattform LinkedIn hatte ursprünglich ein Mindestalter von 18 Jahren. 2013 senkte sie die Altersgrenze in einigen Regionen auf 13 beziehungsweise 14 Jahre ab. Seit 2018 gilt eine einheitliche Schwelle von 16 Jahren. Wie viele Schüler genau derzeit auf der Plattform sind, will das Unternehmen nicht mitteilen. Aber sie sind nicht schwer zu finden.

Eine 15-jährige LinkedIn-Nutzerin, die anonym bleiben wollte, erzählte mir: "Meine erste LinkedIn-Seite hatte ich mit 13. Es war ganz einfach – ich habe [bei meinem Alter] schlicht gelogen. Ich wusste, dass ich LinkedIn brauche, um bei Google weit oben gerankt zu werden. So sehen die Leute meine professionelle Seite zuerst." Als ich sie fragte, wozu sie mit 13 Jahren ihre "professionelle Seite" hervorstellen müsse, sagte sie, dass es in ihrer Gegend einen harten Wettbewerb um die Highschool-Plätze gebe. Seit sie in der achten Klasse ihr LinkedIn-Profil eingerichtet hat, fügt sie laufend neue Erfolge und Positionen hinzu – zum Beispiel als Leiterin ihrer Schülervertretung oder als Mitgründerin einer gemeinnützigen Organisation.

Meine Forschung legt nahe, dass solche Nutzer keine Ausreißer sind, sondern Teil einer wachsenden Gruppe von Tweens und Teens. Aber sollten sich 13- oder 15-Jährige gezwungen fühlen, ihre außerschulischen Aktivitäten, Auszeichnungen und Testergebnisse auf professionellen Networking-Sites aufzulisten, mit Fotos in Berufskleidung? Und werden Hochschulen und Personalabteilungen bei der Beurteilung von Bewerbern vielleicht noch weiter zurückgehen – sogar bis in die Kindheit?

Recht auf Vergessen im Netz: Wenn das Gestern das Heute verfolgt

Die eine Gefahr dabei ist, dass dies Generationen von zunehmend vorsichtigen Menschen hervorbringt, die sich zu sehr darum sorgen, was andere über sie denken, um neue oder riskante Dinge auszuprobieren. Die andere Gefahr ist noch beunruhigender: In einer Welt, in der das Gestern das Heute verfolgt, könnten junge Menschen ihre Identität, ihre Ansichten und ihre politischen Positionen in immer jüngerem Alter verknöchern lassen.

2017 zog die Harvard University die Studienplatzangebote von zehn Studenten zurück, nachdem sie entdeckt hatte, dass diese in einem privaten Facebook-Chat beleidigende Meme verbreitet hatten. Und 2019 wies sie Kyle Kashuv ab, einen offen konservativen Überlebenden der Schießerei an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. Nachdem Harvard ihn zunächst angenommen hatte, gaben Klassenkameraden ein Dokument an die Medien weiter, in dem Kashuvs wiederholt das N-Wort [Nigger; Anm. d. Red.] benutzt hatte.

Reaktion auf Twitter nach Harvard-Ausschluss

Es gibt Gründe, Harvard dafür zu applaudieren. Solche Entscheidungen lassen hoffen, dass zukünftige Generationen für rassistisches, sexistisches und homophobes Verhalten zur Verantwortung gezogen werden. Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Als Kashuv von der Absage erfuhr, tat er, was Digital Natives dann halt tun: Er verbreitete seine Reaktion auf Twitter. "Im Laufe der Geschichte gehörten auch Sklavenbesitzer, Befürworter der Rassentrennung, Fanatiker und Antisemiten zu Harvards Fakultäten", schrieb er. "Wenn Harvard suggeriert, dass man sich nicht weiterentwickeln kann und dass unsere Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt, dann ist Harvard eine inhärent rassistische Institution."

Sein Argument mag eine schlechte Entschuldigung für sein Verhalten sein, aber es wirft eine Frage auf, die wir nicht ignorieren können: Sollte die Vergangenheit die Zukunft bestimmen? Es besteht die Gefahr, dass Menschen, die als Teenager extreme Ansichten hatten, es später für sinnlos halten, ihre Meinung zu ändern, weil ihre früheren Äußerungen ihnen ohnehin weiter nachhängen. Mit anderen Worten: Nerds bleiben Nerds, Dumme dumm, Fanatiker fanatisch. Identitäten und politische Ansichten werden sich verhärten, wenn Menschen ihre Vergangenheit nicht loswerden. In einer Welt, in der polare Politik und Extremismus weiter an Boden gewinnen, ist dies vielleicht die gefährlichste Konsequenz des Erwachsenwerdens in einer Zeit, in der nichts mehr verborgen werden kann.

Dieser Kommentar stammt aus der neuen Februar-Ausgabe 02/2020 von Technology Review (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich.

(jle)